從"造景"到"共生":景觀公共藝術家劉嘉莉的場域重構實踐

文:陳萬

當設計話語權從專業領域回歸社區日常,公共空間将迸發出怎樣的生命力?景觀藝術家劉嘉莉的跨界實踐為我們展現了令人振奮的社會圖景。從退漁還濕的生态修複,到休斯頓濱水區的社區激活,這位當代景觀設計的破壁者通過"共治共建"的參與式創作,以社區需求為原點、以生态韌性為基底的設計哲學,重塑了城市空間的生成邏輯,使藝術介入與生态修複不再是割裂的命題,而是演化出相互滋養的共生美學。

"共生美學"标志着景觀設計範式正在發生根本性轉變。回望曆史,傳統"造景"思維下,如凡爾賽宮般嚴謹對稱的巴洛克園林,展現的是人類對自然的征服與規訓;而如今,以紐約高線公園為代表的再生實踐,則開創了"共生"的新範式——讓工業遺迹與自然生态和諧共處,形成有機的生命系統。這不僅是設計語言的疊代,更是對空間本質的重新思考:當我們将空間的定義權交還給自然過程與社區群體時,如何平衡人的需求與生态權益?如何在設計中實現多元主體的平等對話?這些追問,正在重塑我們對公共空間的理解與期待。

對空間本質的追問,或許正源于設計師個體生命經驗的投射。生長在中國西北黃河支流畔的小城,劉嘉莉的童年浸潤在水與城的共生關系中。"自然不是城市的背景闆,而是日常生活的一部分。"她回憶道,"傍晚與家人在河岸柳樹下納涼,聽長輩講述摸魚遊泳的往事,這些經曆塑造了我對環境最原初的認知。"正是這些浸潤着黃河泥沙氣息的記憶,孕育了她對空間歸屬感的獨特理解。這種源自生命體驗的生态感知力,潛移默化地塑造着她的專業視野。少年時期,她就開始思考一個深刻的問題:如何創造真正被人使用、銘記并産生歸屬感的空間?如今,作為SWA集團重點項目的主創設計師,她的思考已轉化為多個獲獎項目的實踐智慧。從Beaumont市中心改造到大型郊區社區公園,再到榮獲ASLA Awards全球多項表彰的Haden Park項目,都在诠釋着她"以生命記憶激活空間生命力"的設計理念。

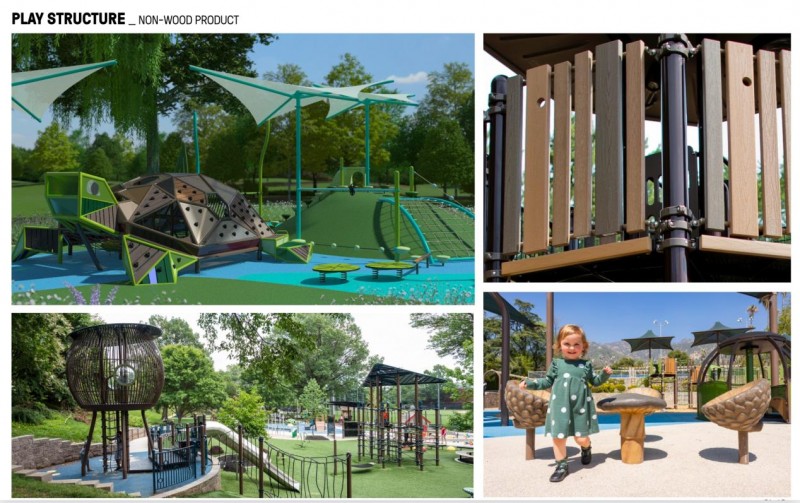

圖:Haden Park局部設計圖

海登公園(Haden Park)位于休斯敦 Spring Branch 區的一個老舊社區。場地上原為建于 1840 年代的宅基地,随着城市發展與多元人群增長,對高質量城市開放空間的需求日益迫切,海登公園被賦予重塑社區身份的使命。 劉嘉莉主導了從場地調研、方案制定、排水系統設計以及藝術展示的全過程,同時還推動和組織了公衆工作坊和社區座談會,調研和征集當地市民的需求和建議。她回顧說:“在海登公園的景觀設計中,我們以社會經濟再投資與自然系統修複為雙重核心策略,不僅恢複了退化的林地與草原生态,還通過雨水管理系統與環境教育實現綠色基礎設施的公共價值,構建了一個真正“ 為所有人服務” 的綠色場所。”

圖:Haden Park局部設計圖

為了避免資源浪費,劉嘉莉團隊在景觀設計和工程施工中突出了“碳減排與材料再利用”,例如在公園設計中強調碳彙最大化, 保留了超過85%的原生林木,重構草原系統,使整體項目可吸收超過 886 噸二氧化碳。同時,場地内原有的瀝青道路、磚鋪、混凝土闆等建築物被拆除後,所有的廢棄材料被再次破碎、制模、重新加工為兒童遊樂設備、老人坐凳、鋪地等相關基礎設施,降低了對新資源的依賴。此外,在海登公園的景觀設計中,劉嘉莉還在“森林韌性與生态多樣性”“海綿城市策略”“文化融合與社區共創”規劃等方面形成了令業界印象深刻的關鍵創新與落地方案。

劉嘉莉認為:"真正的可持續設計不是對自然的征服,而是與萬物達成和解。"她将設計圖紙轉化為社區對話平台,使居民記憶與訴求成為方案的核心基因,同時開創性地将非生物要素納入設計主體,尊重場地自然演替的自主性。當設計放下"造物主"的姿态,公共空間就能成為承載民主對話與生态智慧的活體系統。這種"生長型設計"哲學,正在重新定義城市化背景下的人地關系。